| 木の章 鹿 |

|||||

14 「気」の運行プロセス

|

|||||

| 「気」を体内に取り入れ、背骨に通し、その力で全身を動かすためには、「気」がどのように体内を巡るのかということを知らなければいけません。それは・・・ 1頭 2お腹(丹田) 3腰 4手 という順番です。この順番は「起」「承」「転」「結」と呼ぶこともできます。順番はこれ以外ありません。 |

|||||

1頭(起) |

|||||

| まず、「1頭」というときは、やや頭部を上に向けて、額の部分を思います。口のなかで舌先はしっかり上あごの歯の付け根に当てておきます。それを舌舐上顎(ぜっしじょうがく)と呼びます。そうして、鼻からゆっくり息を吸いこみます。 息を吸い始めたとき、一度お腹が大きくなり、さらに吸ってお腹が引き締まった状態で息を止めるのです。この吸気のプロセスは止まらないでスムーズに行います。 それから、頭部を前に倒して顎を締め息を止めます。この時、肺にしっかり息が入っているのを確認しましょう。 |

|||||

|

|

|

|||

2お腹(承) |

|||||

次に息を止めたまま、両手を胸から腹部に下ろし、お腹の引き締まった、横隔膜が上がった状態から、それを緩めます。するとお腹が膨れます。 それが「2お腹」です。この状態を「気沈丹田(息を丹田に収める)」と表現します。 もちろん当然、肺に収まった空気がお腹に降りるわけではありません。横隔膜が下がって、持ち上げられていた内臓が下に下がる結果、お腹が大きくなるのです。 |

|||||

|

|

||||

| 息を止め、お腹を引き締め、内臓が上がって横隔膜が上がっている状態 |

息を止めたまま、お腹をゆるめ、内臓が下がって横隔膜が下がっている状態 | ||||

3 腰(転) |

|||||

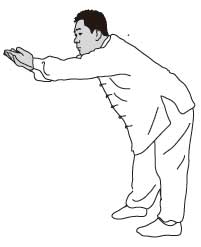

| それから上体をしっかり前に倒し、両手のひらを返して上に向けます。 |

|||||

|

|

||||

4 手(結) |

|||||

最後に両手を前方にしっかり突き出し、息を吐きながら上体を起こしていきます。 |

|||||

|

|

||||

| [BACK][TOP] [HOME] [NEXT] | |||||